- 1)日本神経学会・厚生労働省「運動失調症の医療基盤に関する調査研究班」. 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン. 東京, 南江堂, p2-4, 103, 109-114,215-216, 2018

- 2)難病情報センター. 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く)(指定難病18).

https://www.nanbyou.or.jp/entry/4880 [2025年1月時点] - 3)Tsuji S, et al, Cerebellum, 2008, 7, 189-197

神経変性疾患(しんけいへんせいしっかん)による

「痙縮」とは?

監修:横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科 根本明宜 先生

神経変性疾患のうち、痙縮(けいしゅく)にかかわる主な疾患は?

脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)の中の、主に「痙性対麻痺(けいせいついまひ)」という疾患で、痙縮の症状があらわれることがあります。

神経変性疾患である「脊髄小脳変性症」と「多系統萎縮症」は、運動失調を中心にさまざまな症状があらわれる疾患です。脊髄小脳変性症は、主に小脳という脳の一部に障害が起きる病気です1,2)。小脳に加えて脊髄にも障害がひろがることがあるため、脊髄小脳変性症と呼ばれます2)。脊髄小脳変性症は、一つの病気ではなく、運動失調をきたす病気の総称として使われます1,2) 。脊髄小脳変性症の中でも痙性対麻痺(けいせいついまひ)という疾患で、痙縮があらわれることがあります。

また、脊髄小脳変性症は、両親や祖父母などの家族から遺伝した「遺伝性」と、家族から遺伝ではなく何らかの原因で患者さんだけにあらわれた「孤発性(こはつせい)」の2つに分かれます1)。脊髄小脳変性症の67.2%は「孤発性」であり、孤発性の脊髄小脳変性症の多くが、多系統萎縮症という疾患に分類されます3)。

痙性対麻痺について1,2,4)

- 遺伝性

遺伝性も多いが、一部に家族歴の明らかでない孤発性もある。 - 症状

発症したときの主な症状として、両足のつっぱり、歩きにくい、両足の痛みなどがあらわれる。 - 治療

根本的な治療はないため、症状を抑える治療が中心となる。 - 経過

ゆっくりと進行する疾患で、数年から数十年かけて歩行補助具や車椅子が必要になるなど、徐々に歩くのが難しくなる。

痙縮ってなに?

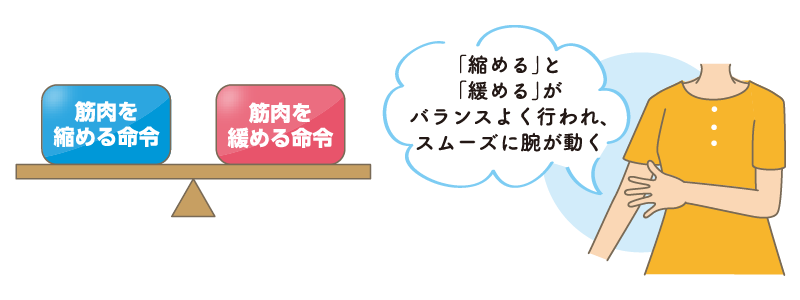

痙縮とは「筋肉を縮める命令」と「緩める命令」のバランスが崩れて、自分の意思とは無関係に「筋肉が縮んでしまう状態」とされています。

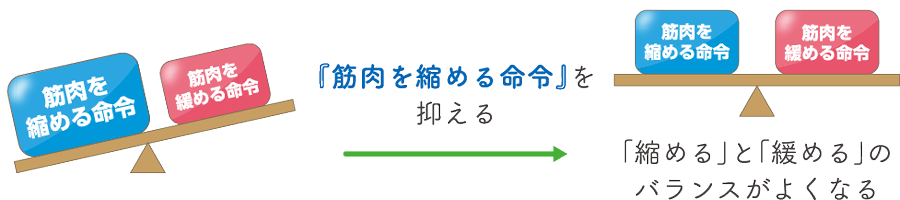

通常、脳から脊髄(せきずい)を通って伝えられる「筋肉を縮める命令」と「緩める命令」のバランスが保たれていると、筋肉が細かく調整されて手足をスムーズに動かすことができます。 痙性対麻痺の患者さんでは、小脳や脳から脊髄への命令がうまく働かなくなるため、この調整が難しくなり「筋肉を縮める命令」がうまく出せなくなります。

これは「筋肉を縮める命令」と「緩める命令」のバランスが崩れることで起こるとされていますが、痙縮が発症する詳しいメカニズムについては解明されていません。

健康な方の筋肉の動き

痙縮の方の筋肉の動き

痙縮は治るの?

痙縮の治療をすることで症状は緩和されますが、進行する疾患のため、ゆっくりと痙縮の症状があらわれます。現時点では根治的な治療法はないとされています。

痙性対麻痺による痙縮の治療は、できるだけ長い期間、患者さんが一人で歩けるようにすることを目的に行われます。治療は主に、飲み薬、ブロック療法、直接注入法などが検討されます1)。生活の中で体重を支えるために痙縮を使っていることもあり、治療の際は微妙な調整が必要です。

痙縮の症状が軽いうちから治療を行うことで、一人で歩ける期間も長くなることが期待されます。両足の筋肉のつっぱりを感じたら、できるだけ早めに専門の医療機関を受診しましょう。