- 1)Miyakoshi N, et al, Spinal Cord, 2021, 59(6), 626-634

- 2)長谷公隆, バイオメカニズム学会, 2018, 42(4), 199-204

- 3)田島文博ほか, 脊髄外科, 2016, 30, 58-67

- 4)田中秀子, 溝上祐子監修, 失禁ケアガイダンス. 東京, 日本看護協会出版会, p.20-34, 381-382, 2007

- 5)本神経治療学会. 標準的神経治療:ボツリヌス治療. 神経治療. 2013,30(4), 473-494

- 6)Little JW et al : Chapter 40. Spasticity and associated abnormalities of muscle tone In : Rehabilitaion Medicine Principles and Practice Third edition, eds by Delisa JA, Gans BM, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1998, p997-1013

- 7)Levi R, et al, Paraplegia, 1995, 33, 585-594

- 8)池田巧ほか. 京一日赤医誌. 2018, 1(1), 4-13

- 9)八幡徹太郎. 総合リハビリテーション, 2022, 50(9), 1069-1075

脊髄損傷の後遺症による

「痙縮」とは?

監修:横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科 根本明宜 先生

脊髄損傷の後遺症には、何がある?

「運動麻痺」、「感覚(知覚)障害」、「自律神経障害」などのさまざまな症状があらわれることがあります。

脊髄損傷では、転倒、交通事故、高所・低所から転落などが原因で1) 外からの強い力により脊髄が損傷してしまうと、損傷部位や損傷の度合い(完全損傷や不完全損傷など)によりさまざまな症状があらわれます2,3)。

主な脊髄損傷の後遺症2-4)

- 運動麻痺:「対麻痺(ついまひ):両下肢の麻痺と体幹の麻痺」や「四肢麻痺(ししまひ):両上肢、体幹、両下肢の麻痺」が起きる。損傷が頭に近いほど障害される部位は広い

- 痙縮:

自分の意思とは無関係に体が動いてしまう - 感覚(知覚)障害:

光、音、温度、痛みなどの刺激をうまく感じられなくなる - 排泄障害:尿を溜めたり、排尿がうまくできない排尿障害や、排便障害が起こることがある

- 自律神経障害:

体温調節の異常、起立性低血圧、自律神経過反射など - 性機能障害:

男性では勃起・射精障害、女性では妊娠・出産の問題 - 呼吸機能障害:

横隔膜が麻痺すると自分で呼吸ができなくなることがある

など

痙縮ってなに?

痙縮とは、自分の意思とは無関係に「筋肉が縮んでしまう状態」とされています。

私たちの体の動きは、自分の意思で動かす「随意運動(ずいいうんどう)」と、自分の意思とは無関係に動く「不随意運動(ふずいいうんどう)」に分けられます。随意運動は、脳から脊髄(せきずい)を通って筋肉へ伝えられることで動かすことができます。不随意運動にはいくつかの種類があり、その1つにひざの下を叩くとひざが伸びる膝蓋腱反射(しつがいけんはんしゃ)のような「反射」があります。

脊髄損傷を受傷した患者さんでは、損傷した部位以降で脊髄が機能しなくなるため、脳からの命令が伝わらず、随意運動ができなくなります。しかし、「反射」などの不随意運動は強くあらわれます。通常は、筋肉が反射で収縮すると脳から「緩める命令」が出されますが、脳からの命令が来ないために反射を抑えることができません。その結果、反射による収縮が引き金となり、さらに収縮が繰り返され筋肉が固くなってしまうことがあります。これが「痙縮」と言われる状態の1つです。ただし、痙縮が発症する詳しいメカニズムについては解明されていません。

健康な方の筋肉の動き

痙縮の方の筋肉の動き

痙縮の症状は、どのくらいの人にあらわれるの?

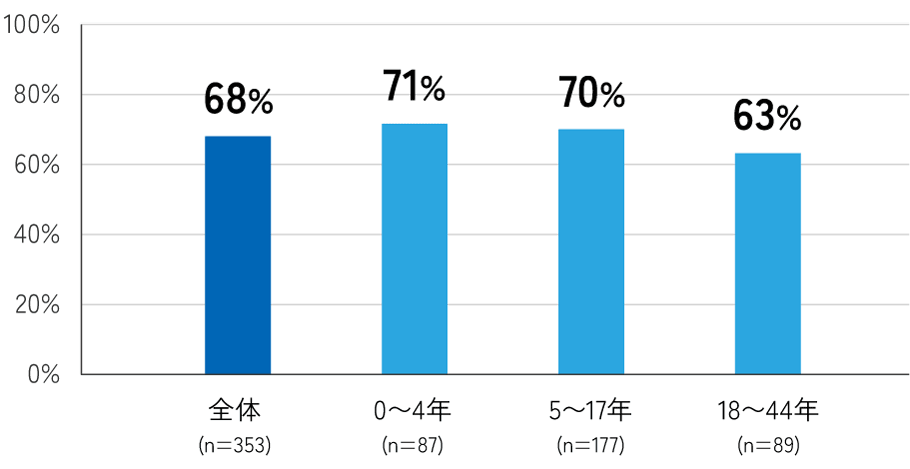

痙縮の症状は、脊髄損傷の患者さんの68%にあらわれたとの報告があります。

脊髄損傷を受傷した直後は筋肉の緩み(麻痺)がみられやすく、数週間から数ヵ月をかけて徐々に筋肉が緊張する「痙縮」の症状があらわれることがあります5,6)。海外の調査では、脊髄損傷の患者さんの68%に痙縮の症状があらわれました7) 。期間ごとにみると、脊髄損傷を受傷してから0~4年の患者さんでは71%、5~17年の患者さんでは70%、18~44年の患者さんでは63%と、脊髄損傷を受傷してからの経過期間にかかわらず、痙縮の症状がある患者さんは同程度でした。また、脊髄損傷を受傷した年齢にかかわらず、痙縮の症状は同程度でした7) 。痙縮の状態をみるためにも、1年に一度といった定期的な受診が大切です。

【対象・方法】外傷性脊髄損傷の患者さん353例を対象に、受傷後の経過年数における痙縮との関連性を調べた。

Levi R, et al, Paraplegia, 1995, 33, 585-594より作図

痙縮は治るの?

痙縮を治療することで症状は緩和されますが、治療をやめると元の痙縮の状態に戻るため、現時点では根治的な治療法はないとされています。

痙縮は褥瘡や便秘、感染症などの外的要因によって悪化することがあります8)。そのため、脊髄損傷による痙縮の治療は、まず痙縮を悪化させる要因がないかを確認し、痙縮の引き金となる刺激を少なくすることから始めます。痙縮の症状が気になる場合は、症状をやわらげる治療を行います。症状をやわらげる治療としては、主に飲み薬、ブロック療法、直接注入法、電気で刺激する治療、振動を与える治療、温熱療法、持続伸張法(ストレッチ)、装具療法、手術(筋肉や腱の手術/脊髄や神経の手術)などがあります9)。

痙縮がやわらぐと生活の質が上がるだけではなく、リハビリテーションを行いやすくなり、運動機能の回復が見込めることもあります。手足の筋肉のつっぱりを感じたら、専門の医療機関を受診しましょう。