- 1)厚生労働省. e-ヘルスネット 脳卒中.

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-006.html [2025年1月時点] - 2)厚生労働省.事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン. 令和6年3月版. p35

- 3)高倉保幸ほか, 理学療法科学, 2007, 22(4), 553–557

- 4)田川皓一, 神経心理学, 2021, 37(1), 10-20

- 5)日本脳卒中協会. 脳卒中を経験した当事者(患者・家族)の声患者・家族委員会アンケート調査報告書. p5,8

- 6)熊本県. くまもと県 脳卒中ノート. 改訂第2版. 熊本, 熊本大学病院脳卒中・心臓病等総合支援センター, p36-40.令和5年(2023年3月)

- 7)Opheim A, et al, Am J Phys Med Rehabil, 2014, 93(10), 884-896

- 8)Van Kuijik AA, et al, J Rehabil Med, 2007, 39, 33-37

- 9)日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会編集. 脳卒中治療ガイドライン2021(改訂2023). 東京, 協和企画, p275-277, 2023

脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)の後遺症による

「痙縮」とは?

監修:横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科 根本明宜 先生

脳卒中の後遺症には、何がある?

「痙縮(けいしゅく)」をはじめ、「失語」、「運動麻痺」、「高次脳機能障害」など、さまざまな後遺症があらわれることがあります。

脳卒中は脳の血管が詰まったり破れたりする病気の総称で、脳の血管が破れる「脳出血」、脳動脈瘤(のうどうみゃくりゅう)が破裂する「くも膜下出血」、脳の血管が詰まる「脳梗塞」の3つに分けられます1)。

脳卒中を発症すると後遺症(障害)が残ることも多く1,2) 、寝たきりなどの要介護状態となる最大の原因にもなります1) 。例えば、運動をつかさどる脳の領域が障害されると運動麻痺や痙縮などがあらわれ3)、言葉をつかさどる領域が障害されると失語などの障害4)があらわれます。

主な脳卒中の後遺症5,6)

- 運動麻痺:

片側の上肢、下肢に麻痺が起きる - 痙縮:

自分の意思とは無関係に体が動いてしまう - 感覚障害:

しびれなどが起きる - 失語:

聞く、話す、読む、書くことが困難になる - 構音障害:

唇、舌、のどがうまく動かせず、発音が難しくなる - 摂食・嚥下障害:

食べ物や飲み物が思うように食べられない、かめない、飲み込めないなど - 高次脳機能障害:

集中力や注意力などが落ちる - 失調・ふらつき:

筋肉を協調して動かせず、ふらつく - 排泄障害:

尿がうまく溜められず失禁してしまう

など

痙縮ってなに?

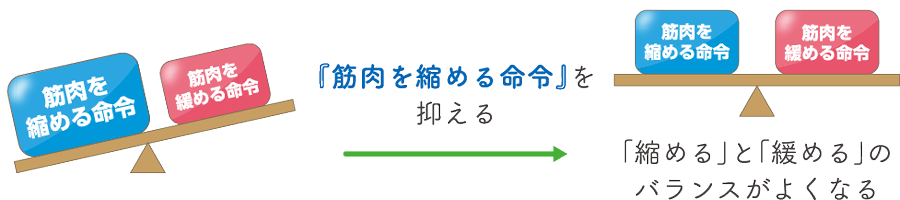

痙縮とは「筋肉を縮める命令」と「緩める命令」のバランスが崩れて、自分の意思とは無関係に「筋肉が縮んでしまう状態」とされています。

通常、脳から脊髄(せきずい)を通って伝えられる「筋肉を縮める命令」と「緩める命令」のバランスが保たれていると、細かく筋肉が調整されて手足をスムーズに動かすことができます。脳卒中を発症した患者さんでは、脳の損傷によりこの調整が難しくなり「筋肉を縮める命令」がうまく出せなくなります。

例えば腕では 「腕を伸ばす命令」と「腕を曲げる命令」が同時に出ることで、腕が勝手に動き人や物にあたってしまうことがあります。また、腕を伸ばそうと意識しても「筋肉を緩める命令」がうまく伝わらず、腕を伸ばせないことがあります。さらに、腕を伸ばそうとすることが引き金となって、腕の筋肉の緊張が強まり、固く動かせなくなることもあります。これらはすべて「筋肉を縮める命令」と「緩める命令」のバランスが崩れることで起こるとされていますが、痙縮が発症する詳しいメカニズムについては解明されていません。

健康な方の筋肉の動き

痙縮の方の筋肉の動き

痙縮の症状は、どのくらいの人にあらわれるの?

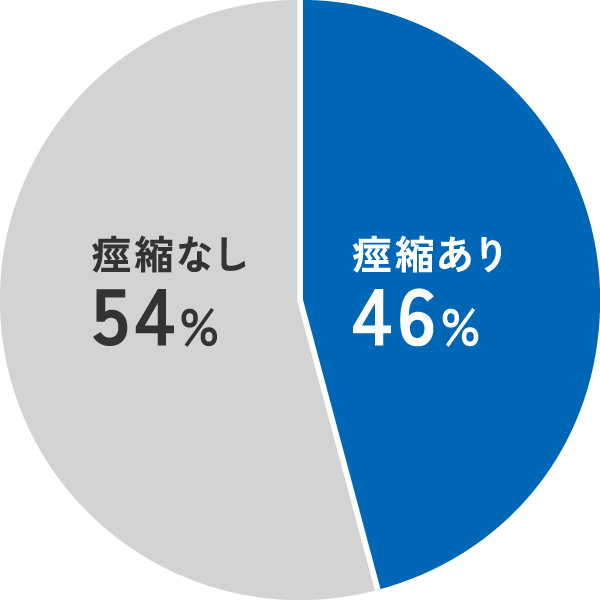

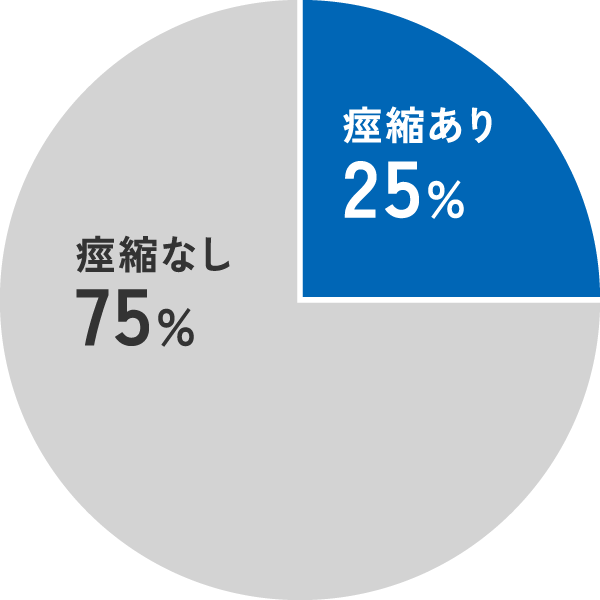

脳卒中を発症した人のうち25~45%程度に痙縮があらわれます2,7,8)。

痙縮の症状があらわれる時期や、日常生活へ支障をきたす症状や状態は、患者さん一人ひとり異なります。その幅は広く、脳卒中を発症してから1~3日程度で痙縮があらわれる方や、半年ほどたってからあらわれる方などさまざまです7,8)。海外のデータでは、痙縮の症状がある患者さんは、脳卒中を発症した3日後で46%、12ヵ月(1年)後で25%にあらわれたと報告されています7)。痙縮の状態を確認するためにも、定期的に受診することが大切です。

脳卒中発症後からの痙縮の症状がある患者さんの割合(海外データ)7)

N=117

N=117

【対象・方法】脳卒中患者さん117例を対象に、3日、10日、4週(1ヵ月)、3ヵ月、6ヵ月、12ヵ月(1年)後における痙縮の有無を調べた。

Opheim A, et al, Am J Phys Med Rehabil, 2014, 93(10), 884-896

痙縮は治るの?

痙縮を治療することで症状は緩和されますが、治療をやめると元の痙縮の状態に戻るため、現時点では根治的な治療法はないとされています。

痙縮の症状をやわらげる目的で、基本的には「筋肉を縮める命令」と「緩める命令」のバランスを改善する治療が行われます。脳卒中後の痙縮では、直接注入法、ブロック療法、テーピングなどの装具を使った治療、末梢神経に電気刺激を与える治療、飲み薬、注射薬、衝撃波による治療などがあります9)。痙縮がやわらぐと生活の質が上がるだけではなく、リハビリテーションを行いやすくなり、運動機能の回復が見込めることもあります。手足の筋肉のつっぱりを感じたら、専門の医療機関を受診しましょう。